水都国際高等学校の学生による大阪の河川調査(3/4)

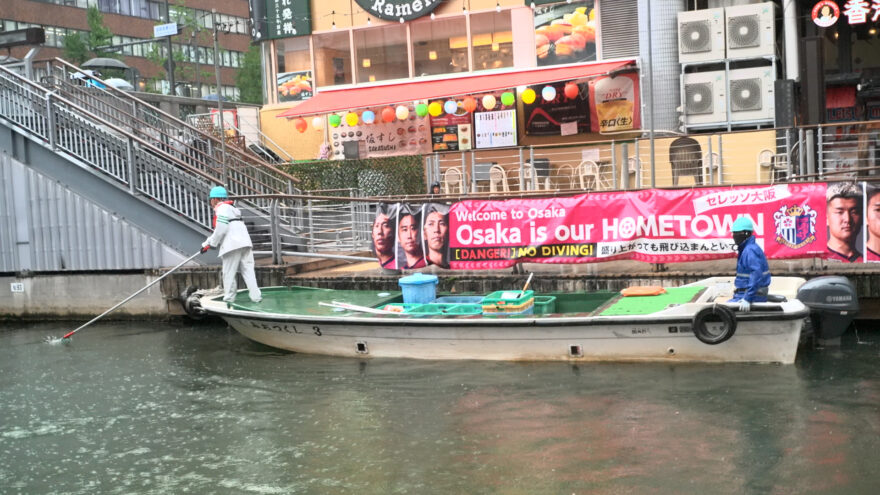

第3回目となる今回は道頓堀川で行われている清掃船の取材をお届けします。

この河川調査企画は大阪の河川の上流から下流までを調査しどのようなごみが落ちていて、その課題を解決するにはどうすればいいかを考える企画です。

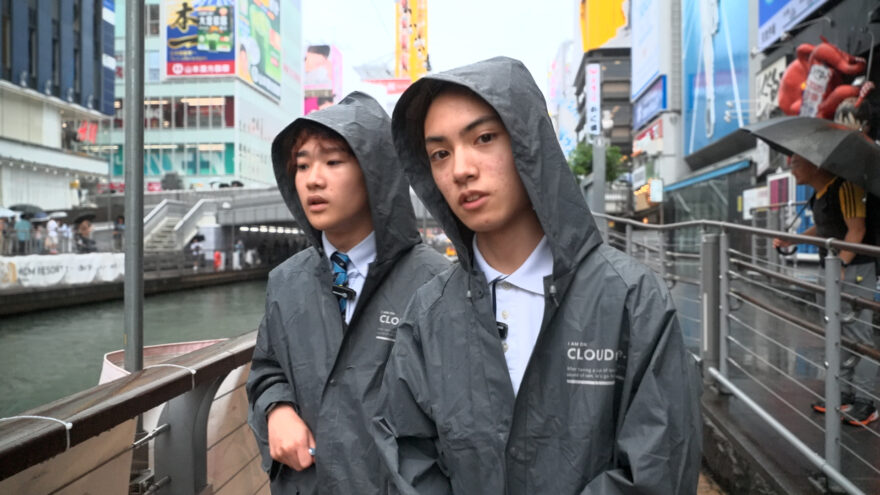

調査を行うのは大阪府水都国際高等学校の皆さんです。

この活動は水都アクションプロジェクト(SA)の一環でも行われています。

△左から、早雲明さん、中尾心優奈さん、佐藤昊翔さん、豊島嶺王さん、大城美灯さん、龍地世倫さん。

大阪を流れる川は等級により国・府・市がそれぞれ管理しており、今回は道頓堀川を管理している大阪市環境局の吉村さんにお話を伺いました。

インタビューを行うのは水都アクションプロジェクトの皆さん。

▲大阪市環境局 吉村さん

佐藤さん:今日はよろしくお願いします。

吉村さん:よろしくお願いします。

佐藤さん:あちらにある船はなんという船ですか?

吉村さん:あの船の名前は「みおつくし」という名前になります。

小型の船で、「小型船」と呼んだりもしますが、正式な名称は「みおつくし」です。実はあの船、小型なので、道頓堀川や東横堀川など、比較的川幅の狭いところでも小回りが利くため、そういった場所の清掃に使われています。

清掃船としては他にも、いわゆる「使い船」や、ネットコンベヤー、ベルトコンベアのような装置を装着した船などもあります。

それらは「みおつくし」より少し大きくて、川幅の広い土佐堀川などではそういった船を使うこともあります。

佐藤さん:この船はいつから活動しているのでしょうか?

吉村さん:実は、大阪の川はもともと、明治維新後に大阪府が一括して管理していました。1889年、つまり明治22年頃に一部の川だけが大阪市に移管され、そのときに道頓堀川も大阪市の管理下になったんですね。

ただ、残念ながら川の清掃がいつから始まったのかという記録ははっきり残っていません。

わかっている範囲では、大阪市内では、今私が所属している環境局ではなく、もともとは建設局が川の清掃を行っていたようです。

その清掃事業を環境局が引き継いだのが昭和23年ということなので、今から約77年前。

少なくとも70年以上前から川の清掃は行っていると思います。

佐藤さん:実際にはどのくらいのごみを回収しているのですか?

吉村さん:今日ご覧いただいた小舟は、道頓堀川、東横堀川、そして北側の小堀川、この3つの河川の掃除をしています。

今日のような雨の日は、先ほどもご覧いただいたようにごみがやや多めになりますが、乾いた状態で計ると、1日で大体70キロほどのごみを回収しています。

大阪府が管理している8つの河川と、大阪市の3河川の清掃も行っているので、全体では1日あたりおよそ360キロのごみを回収しています。

これも乾燥状態での重量です。

佐藤さん:ごみの量は昔に比べてどうなっていますか?

吉村さん:多少年によって台風が多かったり、雨が多かったりで増減はありますが、ここ10年ほどはほぼ横ばいです。

道頓堀川については、過去に組成分析を行ったことがあります。最近ではプラスチックに関心が高まっていることもあり、調査したところ、自然物(水草や葉など)を除いた“いわゆるごみ”の中で、重さにして約35キロ。

そのうち約15キロがプラスチックで、全体の4割程度を占めていました。

今日のように雨の後は、ごみが多くなりやすく、おそらく今日や明日もごみの量が増える日になると思います。

年間平均で見ると、それほど大きな差はありません。

豊島さん:最近始めた活動はありますか?

吉村さん:さきほど組成を分析したという話がありましたが、実は昔からやっていたわけではなく、これは最近始めたことです。

きっかけは、川に浮かぶごみが海へと流れ出し、マイクロプラスチックなどの問題を引き起こしているという世界的な課題に対応するためでした。

日本でも、大阪でも、そうした課題に取り組む必要があり、その一環としてごみの組成分析を始めました。

昔と比べてごみの組成がどう変化したかについては、まだ十分なデータが蓄積されていません。

中尾さん:道頓堀は外国人観光客が多いと思うのですが、日本と外国ではごみに関するルールも違うと思います。

そうした外国人の方に対して、ごみのルールやマナーを伝えるような取り組みは何かされていますか?

吉村さん:いい質問をありがとうございます、ここ数年で、外国の方がたくさん訪れるようになってきました。

環境局では、道路や歩道の清掃、住民によるボランティア清掃などを以前から行ってきましたが、もともとは「大阪に来られる方をきれいな街で迎えましょう」という趣旨で、地域住民の協力のもと進めてきたんです。

でも、最近は国ごとの文化や習慣もさまざまですし、ごみのポイ捨ても多く見られます。

いくら大阪に住む人や、通学されている皆さんが頑張って掃除しても、そもそも捨てられないような仕組みを作らなければいけないのでは、という議論もあります。

実はまだ明確な対策はできていませんが、誰にでもわかる「ピクトグラム」のような図解で「ポイ捨て禁止」を啓発したり、英語・中国語・韓国語など、日本に多く訪れる方々の言語でマナー啓発を行うような取り組みを進めていく必要がある、という話をしているところです。

大城さん:どのくらいの頻度で河川の清掃を行っているんですか?

吉村さん:道頓堀川に関しては、週に8回清掃しています。

日曜日は午前と午後の2回、月曜日から土曜日は1日1回清掃しています。

年末年始や台風などの悪天候を除けば、基本的に毎日清掃を行っています。

龍地さん:集められたごみはどこに行くんですか?

吉村さん:清掃後に集めたごみは、ここでいったん集積してから、土場(ごみ仮置き場)に持っていきます。

そこでより大きな清掃船に積み替え、さらにその大きな船でしばらくごみを溜めておきます。

その後、船を陸に上げて、大正区にあるクレーンのある施設まで運び、そこでトラックに積み替えて、焼却工場まで搬送し、焼却処分しています。

早雲さん:変な話ではないんですが、さっき道頓堀沿いを歩いていて思ったのですが、たばこの吸い殻やペットボトルなどのごみが全然落ちてなくて、とてもきれいだと感じました。

この辺りで特別な清掃活動などをされているのでしょうか?

吉村さん:はい、もちろんです。歩道などの陸上の清掃も行っていますし、特にここ道頓堀では地域の皆さんが非常に熱心です。

リバーウォークや橋の上なども地域の方々が自主的に清掃活動をされています。

また、大阪市としても毎日清掃しています。昼間は人が多くて作業しにくいため、早朝の5時・6時・7時といった時間帯に、清掃員が入って作業しています。

今日も雨が降って、少しごみが流されたのかもしれませんが、普段は目立つときにはかなりごみが気になります。

佐藤さん:以上で質問を終わります、ありあとうございました。

吉村さん:ありがとうございました。

色々な人の協力のもと、水環境が保たれている事がわかりました。

次回の記事では、一連の活動を通して何を思い解題解決にはどうすればいいか、全員で発表します。